北科社评 | 不是所有能圈钱、能烧钱的企业都配叫“独角兽”

小编提示您本文标题是:北科社评 | 不是所有能圈钱、能烧钱的企业都配叫“独角兽”。来源是。

“科技部发布独角兽企业榜单”被证实是乌龙新闻,不过已经被蹭足了热度。不是所有能圈钱、能烧钱的企业都配叫“独角兽”。

文/评论员 柯观 编辑/吉菁菁

新媒体编辑/吕冰心

日前,多家媒体报道“科技部权威发布2017年中国“独角兽企业榜单”,一时间引发大量关注和转载,但上榜公司的实力和资质却引发了业界和网友争议。随后科技部官方回应,并未参与评选和发布“独角兽”企业榜单,参与发布的主体其实是一家民营机构和科技部火炬中心(科技部下属事业单位)。

尽管是个乌龙新闻,但在其发酵的几天之内,已经有无数企业、机构和媒体在蹭“独角兽”的热度,一时间好像满世界都是”独角兽“。

近来“独角兽”相关的热度持续走高。3月30日,国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》(以下简称《通知》),被解读为“独角兽”企业回归A股的实质性破冰;此外,还有创投基金持续调高“独角兽”企业估值,投资者对拟上市的“独角兽”企业更是摩拳擦掌、跃跃欲试。各方对“独角兽”企业期望之高、关注之切,似乎昭示着“独角兽”企业井喷的黄金时代就要来了。

独角兽|企业|社评|科技部|北科|圈钱---小编总结的本文关键词

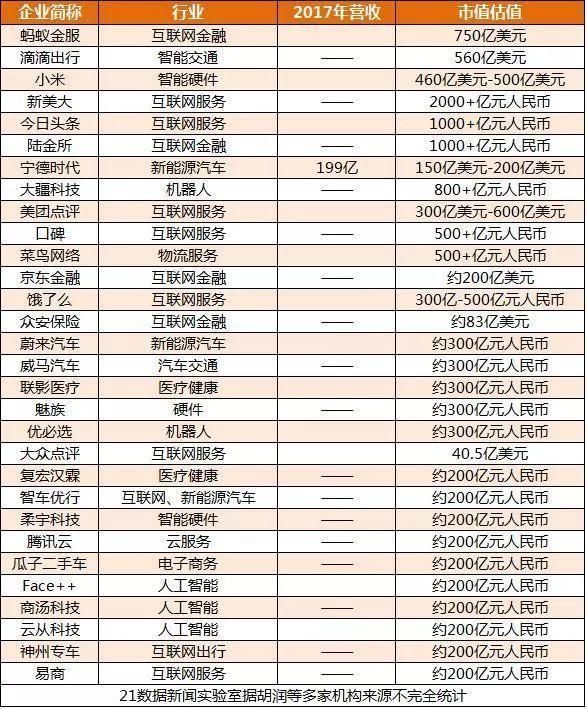

▲综合了Wall Street Journal、Dow Jones Venture source、CB Insights、胡润研究院等几家相对权威并具备一定影响力的机构的统计数据之后可发现,截至2018年3月,中国大陆境内被国内外投资者和投机机构认可的“独角兽”公司大约有30家,估值不低于200亿元人民币。(图片来源:21数据新闻实验室)

“独角兽”一词源自欧洲神话中的神兽,寓意稀有、高贵。2013年,美国一位著名投资人将私募和公开市场估值超过10亿美元的创业公司做出分类,并将这些公司称为“独角兽”。然后这个词就迅速流行于硅谷,并且出现在《财富》封面上。

根据现在国际投资界通用的观点,“独角兽”企业要满足两个基本标准,一是属于初创,一般不超过10年;二是估值在10亿美元或以上。

在中国,“独角兽”企业也倍受关注,不仅年年各类机构发布榜单,对每家入选企业给出市场估值,媒体及投资界也给予了很多热情。各地方往往也以拥有”独角兽”企业为荣,并以培育和引进”独角兽”企业作为产业升级或经济发展的重要方向。

2017年年末,由胡润研究院发布的《2017胡润大中华区独角兽指数》,上榜的中国企业共120家,总估值近3万亿元人民币。但这一数据与全球知名风投调研机构CB Insights以及国家科技部的数据有很大的出入。CB Insights报告称,截至2018年2月底,中国共有62家“独角兽”企业,数量仅次于美国(113家),而科技部报告显示,仅在2016年,中国就已有“独角兽”企业131家。

尽管各机构发布的中国“独角兽”企业数据不尽相同,但基本也能反映出一定的行业发展特征,比如互联网金融或服务领域,就有如蚂蚁金服、美团点评、饿了么、携程、滴滴、摩拜、OFO等一批知名企业经常上榜。这类企业有一个共同特征,就是借助了互联网、大数据等技术平台,通过先进的商业与服务模式,颠覆了传统的金融、餐饮、交通等行业。

但更具技术含金量的还是互联网、人工智能与制造业相融合的行业,比如智能手机方面有大批粉丝的小米、魅族,无人机领域的大疆、智能汽车领域的蔚来。还有一批社会知名度不高,但却在在人工智能、大数据等核心技术领域具备竞争优势的“独角兽”,如人工智能方面,Face++、商汤科技、寒武纪科技分别在人脸识别、图像识别、智能芯片等领域构建起声誉。大数据方面,数梦工场、金山云、腾云天下等依托关联方优势分别在政务、企业、视频等领域构建起了云计算和大数据服务模式。

“独角兽”企业的快速涌现,与技术和商业模式的创新密切相关。作为创新大国,美国的“独角兽”企业数量排名全球第一。而中国近年来创新环境的不断改善,创新能力的大幅提升,也在一定程度上促进了“独角兽”企业的诞生,从各相关机构发布的报告看,中国是继美国之后,现有“独角兽”企业第二多的国家。

面对“独角兽”火热的行情,也有专业人士颇感担扰。其中一点就是觉得很多名列榜单的“独角兽”企业盛名难副,华而不实,主要精力花在了“烧钱”、融资炒作、公关评估机构,争着进各种榜单等方面,而对于事关企业可持续发展的市场培育与拓展、技术创新、服务质量提升、商业模式改进、管理水平提高等则并不十分在意。

事实上有一部分“独角兽”企业就是靠烧钱起家,但一段时间以后,因为烧钱过火,靠低价、补贴等手段难以维系客户群体,长期积累的矛盾集中爆发,”独角兽”一夜之间就变成了“毒角兽”。

也有不少人对于“独角兽”遍地开花感到疑惑。似乎只要找准了平台,创造出了一个模式或概念,就能吸来投资,继而烧钱、炒作,上榜单,得到市场的高估值,然后一个新的“独角兽”企业就诞生了。

这样的“榜样”显然并不利于激励创新。在一些初创企业内,无论是老板还是员工,每天最关心的就是本企业的市场估值,如果达到了心理预期,则好迅速转手卖掉变现,哪里还有心思踏踏实实搞创新。

什么样的企业才能真正称为“独角兽”?这次的《通知》把试点企业放在明确的区域中:应是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高,属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,且达到相当规模的创新企业。

有专业人士认为,“独角兽“既然是稀罕物,就必须经历市场洗礼、锻造才可能产生。在此前提下,“独角兽”既不可能大批量人工“繁育”、催熟,也不可能根据几个僵化指标和评比活动筛选出来。真正的“独角兽”必须是那些实实在在经得起市场检验的高科技企业,即便短期没有盈利可能,长期也必然会走上高盈利、高技术的发展轨道,这才配得上高估值水平。

对于中国的“独角兽”企业而言,追求的也绝不应是眼前的“榜单”“估值”,而是持续强化内功,不断创新,走出相对封闭或受保护的市场环境,放眼全球去参与竞争,在全世界建立起独一无二的技术、商业模式优势。

独角兽|企业|社评|科技部|北科|圈钱---小编总结的本文关键词

出品:科普中央厨房

监制:北京科技报 | 科学加客户端

公众号、报刊等转载

请发邮件至bjkjbeditor@163.com

未经授权谢绝转载,违者必究

- 为何游客更愿意去贵州却不是云南?看看两地都玩过的美女怎么说

- 日常购物,很多人喜欢去超市,在朝鲜却不是这样子

- 日本女孩到北京故宫游玩,看到墙上的一幅画非常惊奇这不是我吗!

- 李子柒让人喜欢的不是美,而是那份美好!是对世外桃源的倾心

- 江南“五大禅寺之首”,不是灵隐寺、净慈寺而是这座,日本禅宗发

- 全球最大金融中心不是纽约,而是这里,每天交易量达到18万亿

- 浙江最低调的城市,坐拥两个5A景点,还免门票,不是杭州

- 有时照片不是你拍的不好,而是你刚好差一个色调

- 我国适合北方人过冬的地方,不是海南也不是广西,你知道是哪吗?

- 为什么“海沟”不是出现在板块的生长边界,而是位于消亡边界呢?